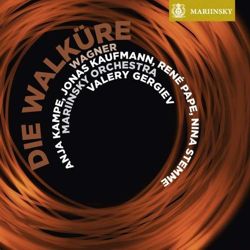

Rivelandosi padrone del fraseggio wagneriano ben più che non si

reputasse, Gergiev approda al secondo pannello del Ring —

registrato in parte dal vivo, in parte a porte chiuse —

valorizzandone con caparbia chiarezza, piuttosto che l'epicità

del decorso musicale, una singolare, commossa rarefazione (non

mancando magari qua e là di sottolineare con qualche

contraddittorietà la focosa violenza di taluni fff). Certi

impasti coloristici, certe pause, certa meditazione interiore

ottenuta con effetto dinamico eccelso da quella meravigliosa

orchestra che gli fa da sostegno, ottengono tutti di spostare

l'asse interpretativo sul piano dell'esautoramento di potenza.

Che non, è modo nuovissimo di accostarsi a quest'opera (fra

tutte quella che, con il Lohengrin, accampa con maggior risalto

i diritti della liricità), ma ottenuto con tale e tanta

esibizione di tecnica narrativa da ricavarne un musi. Ci sarebbe

solo da scegliere: la gravità, più dolente che corrusca, che

accompagna la solitaria confessione di Wotan nell'atto II; la

suprema tensione erotica che avvolge il dialogo dei fratelli

incestuosi nell'atto I; la magnifica sacralità

dell'annunciazione di morte fra Brünnhilde e Siegmund ancora

nell'atto II.

A ottenere siffatto esito non poco

contribuisce lo stellare cast che coadiuva la bacchetta. E

soprattutto il duo Kaufmann-Stemme. Credo che oggi Kaufmann si

possa reputare senza incertezze il più importante esemplare di

quel tipo di tenore che si usa definire lirico-drammatico; a ciò

contribuiscono diversi fattori, il primo dei quali attiene non

tanto al particolare fascino del colore (che ha sfumature

baritonali) quanto al magnifico uso che egli ne fa per sussidio

di una tecnica davvero fuori quota. La naturale brunitura,

valorizzata da un sistema di emissione e respirazione

eccellenti, gli consente di affermare una presenza oggi

difficilmente eguagliabile, tale da richiamare alla memoria

paragoni imbarazzanti, primo fra i quali quello con Lauritz

Melchior. E in questo Siegmund le testimonianze paiono

esemplari: fraseggio, legato, ampiezza degli armonici,

robustezza dei centri, tutto parla di un'eloquenza del dettato

narrativo di gran marca ove perfino le pause, intelligentemente

sfruttate, scolpiscono un personaggio indimenticabile. E non da

meno è la Brünnhilde di Nina Stemme, il cui profilo vocale di

bella austerità consona con le mire di Gergiev offrendo alla

vergine guerriera un alito di elegia lirica di rara bellezza. Il

che dimostra quanto fondato fosse, al di là degli stereotipi, il

richiamo di Wagner ai cantanti, durante le prove del primo Ring

a Bayreuth, «non mai recitativo, che non c'è nella mia musica,

ma canto ». La prova di questi due artisti stende dunque sulla

musica di Walküre un affascinante velo di malinconica

interiorità che fa giustizia di ogni vociferazione delle solite

e restituisce a Wagner quel clic gli compete, ovvero una

maestria del dettato canoro che troppi dimenticano e che il

direttore russo e i suoi protagonisti si ingegnano a

restituirgli.

Il terzo autorevole asse di tal visione

eterodossa è, sebbene con timida riserva, il basso René Pape,

grande fraseggiatore anch'egli, nei panni di un Wotan sottratto

all'imperio della regalità ad ogni costo. Non è chi non conosca

il magistero e il canto di rara morbidezza di questo basso; il

fatto è però che destrutturare I'archetipo potenza in un'opera

sì esposta al dominio dell'epico è un conto assai apprezzabile,

un altro è abbandonarvisi senza rete e per di più fruendo di

un'estensione in alto non sempre consona alla parte; e di finto

questo Wotan, che appare più rassegnato che imperioso, soffre

visibilmente di qualche inavvertibile carenza di peso, anche se

I'ottima tecnica lo trae quasi sempre fuor dei perigliosi gorghi

della scrittura, divisa equamente tra meditazione e furia. E

ovvio comunque che non mancano a Pape momenti di suggestione

intensa, che riscontriamo, pere un unico esempio, nel lungo

soliloquio, qua e là interrotto dalla figlia, dell'atto Il, il

cui finale « das Ende!» è un sussurro disperato di notevole

bravura. Il triplice asse, insomma, ha alla fine il suo perché.

Il rimanente del cast non esibisce, nel complesso,

altrettale perizia ma è ben lungi dall'essere manchevole, se si

eccettua forse lo Hunding di Mikhail Petrenko, il cui colore non

è mai scuro a sufficienza e la cui presenza si rivela tutt'altro

che minacciosa. Ma assai brava è Anja Kampe nell'offrire a

Sieglinde bellezza di colore e intensità d'espressione; e di più

che dignitoso impatto è infine la Fricka di Ekaterina Gubanova.

In quanto poi all'Orchestra del Mariinsky, tocca ribadirlo,

siamo al top dell'immedesimazione idiomatica. Un paese che, come

la Russia attuale, può esibire al mondo due compagini del

livello di questa e della compatriota di San Pietroburgo, sarà

pur un paese in crisi di identità e valori sociali, ma in fatto

di musica lasciamoli stare: i paragoni resterebbero impietosi

con buona parte del mondo occidentale.

|