|

|

|

|

|

|

|

|

Forum Opera, 29 Juillet 2016 |

| Par Sonia Hossein-Pour |

|

|

Cris et chuchotements

|

|

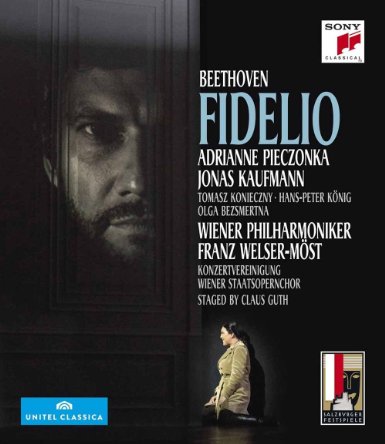

Habitué

du festival de Salzbourg où il a déjà monté plusieurs spectacles tels que la

trilogie Mozart/Da Ponte à la fin des années 2000, le metteur en scène

allemand Claus Guth y est revenu en 2015 avec Fidelio, l’unique opéra

maintes fois remanié de Beethoven. Cherchant à en percer les mystères à la

manière d’une exégèse psychanalytique, il montre une nouvelle fois que le

théâtre et l’opéra sont pour lui des lieux de recherche, d’une inépuisable

et nécessaire expérimentation. Habitué

du festival de Salzbourg où il a déjà monté plusieurs spectacles tels que la

trilogie Mozart/Da Ponte à la fin des années 2000, le metteur en scène

allemand Claus Guth y est revenu en 2015 avec Fidelio, l’unique opéra

maintes fois remanié de Beethoven. Cherchant à en percer les mystères à la

manière d’une exégèse psychanalytique, il montre une nouvelle fois que le

théâtre et l’opéra sont pour lui des lieux de recherche, d’une inépuisable

et nécessaire expérimentation.

Toute l’action se produit ici dans un

lieu unique, presque sans décor, si ce n’est ce grand bloc noir et lisse

autour duquel gravitent les personnages de cette histoire d’amour

singulière. Fidelio est ici accompagné(e) de son double féminin – selon un

procédé déjà employé par le metteur en scène –, lequel s’exprime en langage

des signes, quand les autres personnages voient leurs ombres projetées

contre les murs blancs qui enceignent l’espace. Dans ce « Je est un autre »

rimbaldien, Guth cherche à sonder et à exhiber la dualité intérieure des

personnages : là où l’ambivalence est de prime abord sexuelle, il s’agit

d’en révéler cette fois-ci la dimension psychologique. Pour la souligner,

des bribes de sons et de chuchotements se font entendre entre deux scènes,

simulant les méandres de l’inconscient. L’espace scénique est ainsi le lieu

privilégié de leurs pérégrinations mentales, mais Guth ne cherche pas à en

faire surgir une quelconque vérité. Ces bruits, cette langue des signes,

rien ou presque n’en est intelligible ; simplement, il veut montrer que ce

trouble intérieur existe. La fin de l’opéra, où, après de glorieuses

retrouvailles, Florestan s’écroule (de fatigue ? de maladie ?) relate ici

encore cette extrême ambivalence.

Pour intéressante que soit cette

proposition scénique, il n’en reste pas moins qu’elle montre ses limites

d’un point de vue théâtral, et le risque demeure que ces intermèdes sonores

réguliers disloquent l’œuvre au détriment de sa cohérence et de son unité.

Malgré une direction d’acteurs satisfaisante, certains personnages donnent

l’impression d’être livrés à eux-mêmes : ainsi du Florestan de Jonas

Kaufmann qui n’est pas loin de sur-jouer, dans ses hasardeux va-et-vient le

long du proscenium, au moment de son air d’entrée « Gott ! Welch’ dunkeln

hier ». Et l’émotion s’en ressent, même si, vocalement, ce rôle maintes fois

interprété par le ténor allemand est d’une incontestable maîtrise. Alors que

Christa Ludwig trône sur l'autel sacré de nos interprétations de

prédilection, Adrienne Pieczonka apparaît comme un Fidelio extrêmement

charismatique, plein d’une vénérable dignité et souveraine dans la longueur

de la tessiture. Sans doute est-elle trop hommasse toutefois, si bien que

les deux entités du couple se marient fort peu, et le parti-pris de la mise

en scène achève par ailleurs d’ôter tout sentimentalisme qui aurait donné un

tant soit peu de chaleur entre eux, comme si l’on ne gardait de romantique

que l’intention. Malgré la sobriété de la mise en scène, le duo

Marzelline/Jaquino demeure subtilement dans le ton farcesque du singspiel.

Olga Bezsmertna n’a pas le timbre ni le vibrato des plus séduisants mais

elle fait une Marzelline tout à fait convaincante, et dans les yeux de qui

luit sournoisement un brin de charme et de malice. Dans la même veine,

Jaquino, son soupirant, est excellemment interprété par Norbert Ernst. Belle

profondeur de voix pour le Rocco de Hans-Peter König ainsi que le Don

Fernando de Sebastien Holecek. Le Don Pizarro de Tomasz Konieczny n’a enfin

rien perdu ici de sa méchanceté originelle et consubstantielle, affublé

comme l’un de ces hackers du Matrix des frère et sœur Lachowski.

Sous

la direction de Franz Welser-Möst, les Wiener Philharmoniker et

Staatsopernchor feraient aisément oublier l’indigence orchestrale de la

partition beethovénienne décriée par certains, tant leur sonorité

symphonique, pléthorique, inonde l’espace avec faste, comblant d’un fabuleux

décor sonore les vides persistants de la scénographie.

On regrettera

l’absence de bonus ainsi qu’un livret peu disert et sans aucune mise en

perspective du projet du metteur en scène. Mais on louera la réalisation de

Michael Beyer, élégante, inventive, avec ce qu’il faut d’équilibre entre

plans rapprochés et généraux, et qui fait pourtant défaut dans la plupart

des captations.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|