|

„O

fänd’ ich Jubelweisen“ zitiert der Kritiker gerne aus Richard Wagners

Lohengrin-Text, wenn es um die musikalische Seite geht: vom fein geteilten

Streicher-Pianissimo bis zum fulminanten Jubel des dritten Vorspiels bewies

das glänzend disponierte Staatsorchester, dass es auch heute noch einen

König Ludwig II. wie einst zu Tränen rühren könnte und mit dem eben nicht

für den verdeckten Bayreuther Orchestergraben komponierten „Lohengrin“

weltweit keine Konkurrenz zu scheuen braucht. Kent Nagano dirigierte klar,

sehr differenziert abgestuft, aber etwas distanziert kühl. Er bekam sogar

den nicht immer günstig, weil mehrfach hoch entfernt auf einer hölzernen

Bahnsteig-Brücke postierten, aber von Andrés Máspero bestens einstudierten

Chor akustisch wie rhythmisch weitgehend in den Griff. Und dann noch die

Besetzung: Wolfgang Koch – der beste mal cholerische, mal jovial

hemdsärmelige Telramund seit Jahren; Christof Fischesser – ein junger, aber

schon herrlich markanter König Heinrich im Senatoren-Look; Evgeny Nikitin –

ein volltönender Heerrufer-Bürokrat auf einem Schiedsrichterhochstuhl und

via Bildschirm; Michaela Schuster eine elegant giftblond kühle Ortrud; Anja

Harteros – eine schwarzbezopfte Elsa in schwarzer Latzhose mit mal zarter,

mal strahlend leuchtender Sopran-Süße für ihre Eigenheim-Fixierung, an der

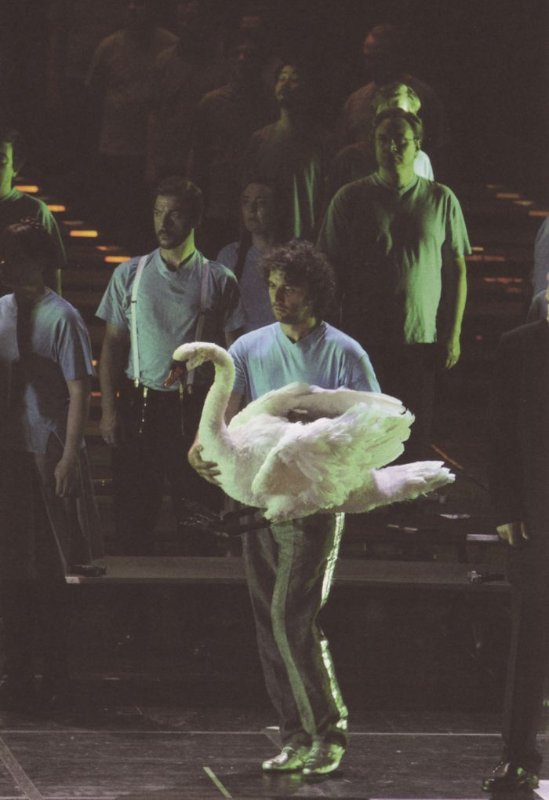

sie zwei Aufzüge lang mauerte… ja und dann dieser äußerlich entzauberte

Wundermann: erstmal in silbernen Edelturnschuhen, Trainingshose mit

Silberstreifen und schlichtem blauen T-Shirt, später dann in schwarzer

Arbeitshose und Weste mit weißem Blouson wie ein wandernder Handwerksbursch

des 19. Jahrhunderts, zunächst mit einer Schwan-Attrappe auf dem Arm

kommend, am Ende damit abgehend und dann schnell mal mit dem Knaben

Gottfried auf dem Arm wiederkommend – zu all dem aber sang der schlank-ranke

Jonas Kaufmann mal mit der Süße eines Sandor Konya, mal mit der Strahlkraft

eines jungen James King, am Ende eine anrührend traurig versunkene

„Grals-Erzählung“. Das Premierenpublikum fand für all das zurecht

Jubelweisen… „O

fänd’ ich Jubelweisen“ zitiert der Kritiker gerne aus Richard Wagners

Lohengrin-Text, wenn es um die musikalische Seite geht: vom fein geteilten

Streicher-Pianissimo bis zum fulminanten Jubel des dritten Vorspiels bewies

das glänzend disponierte Staatsorchester, dass es auch heute noch einen

König Ludwig II. wie einst zu Tränen rühren könnte und mit dem eben nicht

für den verdeckten Bayreuther Orchestergraben komponierten „Lohengrin“

weltweit keine Konkurrenz zu scheuen braucht. Kent Nagano dirigierte klar,

sehr differenziert abgestuft, aber etwas distanziert kühl. Er bekam sogar

den nicht immer günstig, weil mehrfach hoch entfernt auf einer hölzernen

Bahnsteig-Brücke postierten, aber von Andrés Máspero bestens einstudierten

Chor akustisch wie rhythmisch weitgehend in den Griff. Und dann noch die

Besetzung: Wolfgang Koch – der beste mal cholerische, mal jovial

hemdsärmelige Telramund seit Jahren; Christof Fischesser – ein junger, aber

schon herrlich markanter König Heinrich im Senatoren-Look; Evgeny Nikitin –

ein volltönender Heerrufer-Bürokrat auf einem Schiedsrichterhochstuhl und

via Bildschirm; Michaela Schuster eine elegant giftblond kühle Ortrud; Anja

Harteros – eine schwarzbezopfte Elsa in schwarzer Latzhose mit mal zarter,

mal strahlend leuchtender Sopran-Süße für ihre Eigenheim-Fixierung, an der

sie zwei Aufzüge lang mauerte… ja und dann dieser äußerlich entzauberte

Wundermann: erstmal in silbernen Edelturnschuhen, Trainingshose mit

Silberstreifen und schlichtem blauen T-Shirt, später dann in schwarzer

Arbeitshose und Weste mit weißem Blouson wie ein wandernder Handwerksbursch

des 19. Jahrhunderts, zunächst mit einer Schwan-Attrappe auf dem Arm

kommend, am Ende damit abgehend und dann schnell mal mit dem Knaben

Gottfried auf dem Arm wiederkommend – zu all dem aber sang der schlank-ranke

Jonas Kaufmann mal mit der Süße eines Sandor Konya, mal mit der Strahlkraft

eines jungen James King, am Ende eine anrührend traurig versunkene

„Grals-Erzählung“. Das Premierenpublikum fand für all das zurecht

Jubelweisen…

Kopfschütteln, verbitterte Zwischenrufe und dann Buhstürme für das

Bühnenteam. Der seit seinem „Dino-Giulio Cesare“ 1994 in München geschätzte,

oft mit seinen Neudeutungen beeindruckende Richard Jones und sein Bühnenteam

glauben in unseren entromantisierten, entmystifizierten und dafür

materialistischen Zeiten nicht an Wunder samt Schwanenritter. Doch dafür

einen Handwerksburschen anzubieten, der einer prompt kleinbürgerlich

wirkenden Elsa beim Häusle-Bauen hilft – das wirkte so banal und schlicht,

dass es auch den konservativen Opernliebhaber, erst recht den

Musiktheaterfreund ärgerlich unterforderte. Dazu viele lose Enden, die nicht

ausgeführt wirkten: moderne Repetierpistolen neben Degen und Gottesgericht

in Form von Schwertertanz; grässliche Büromöbel für hochgestochene Rituale

im Kontrast zu mehrfach Live-TV-Aufwand; eine unergiebige

bühnenüberspannende Holzbrücke über der Baustelle, die dann auch noch

aufwändig hochgefahren werden muss, um per Kran das letzte Dachteil mit

Sonnenkollektoren zu installieren – und durchweg viel Mauerarbeiten, als ob

die Sänger eine Zweitausbildung als soziale Absicherung bekommen sollen; am

Ende gar die Andeutung eines kollektiven Selbstmords des brabantischen

Chorvolks und und und... Nichts von der Schwierigkeit einer „numinosen

Herrschaft“ (Udo Bermbach), nichts von der Aura eines „Gestalters“, der

zumindest versucht, unsere verfahrene Welt ins Lot zu bringen. Wären heute

aber nicht gerade Künstler mit dem „Lohengrin“ zu einer Utopie

herausgefordert? Um die Bau-Banalitäten von Richard Jones zu lösen wäre das

erste: Bitte mehr Kran als Schwan! Und dann bitte mehr visionäre Ideen! |