|

|

|

|

|

|

|

|

Tutti magazine |

|

Gilles Delatronchette |

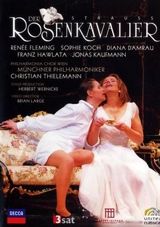

Der Rosenkavalier DVD, 10/10

|

|

|

Voici

la grande version moderne du Chevalier. Un plateau de rêve, idéal et

homogène, une splendide production, une direction musicale idéale servie, il

est vrai, par un des plus beaux orchestres d’Europe pour ce type de

répertoire, et une place toute trouvée au côté de l’enregistrement couronné

de Carlos Kleiber. Voici

la grande version moderne du Chevalier. Un plateau de rêve, idéal et

homogène, une splendide production, une direction musicale idéale servie, il

est vrai, par un des plus beaux orchestres d’Europe pour ce type de

répertoire, et une place toute trouvée au côté de l’enregistrement couronné

de Carlos Kleiber.

On est, dès le prélude d’ouverture, très vite

conquis par la direction ciselée et transparente de Thielemann, qui

privilégie la clarté, la précision ou la volupté du détail sonore à la masse

sonore straussienne. Pour cela il bénéficie du meilleur outil qui puisse

être avec l’Orchestre philharmonique de Munich, fer de lance de ce

répertoire.

La distribution vocale nous offre un vrai régal de part

en part.

La Maréchale de Renée Fleming est tout simplement exquise,

toute de beauté plastique, de grâce, de sourire, de regard doux et

bienveillant composée. La jeunesse qui s’estompe n’en est que plus

douloureuse et plonge sa Maréchale dans une mélancolie ni feinte, ni

exhibée. Il émane aussi de son personnage douceur et tolérance, qui ne

remettent toutefois à aucun instant en cause l’autorité naturelle de son

rang. Son timbre straussien jusqu’au bout des registres, est naturellement

idéal pour cette artiste qui connaît parfaitement la langue et le répertoire

d’outre-Rhin.

Le duo Sophie/Octavian constitue une splendeur vocale.

La première, Diana Damrau est la Sophie idéale, voix riche et pleine,

chaleureuse et ronde, elle irradie de beauté les plus belles pages de

l’opéra comme lors de la remise de la rose à l’ouverture de l'Acte II.

La seconde, Sophie Koch, campe un Chevalier (Octavian) particulièrement

à l’aise dans son costume masculin, d’une tenue en scène magnifique qui ne

surajoute à aucun instant, ni dans le jeu ni dans le chant, le moindre

soupçon de virilité factice. Son timbre est tout simplement celui dont la

couleur sensuelle de mezzo est idéale pour le rôle. Comme sa partenaire de

génération (en opposition à La Maréchale) Sophie Koch est dotée d’une

musicalité, d’un sens naturel du phrasé idéal et convaincant. Le trio final

"Hab’ mir’s gelobt" touche au sommet : jamais Strauss n’a été si proche de

Mahler, de cet apogée musical ultime, bouleversant et irrésistible qu’on

atteint avec plusieurs pages de ses Symphonies.

Décidément cette

distribution est des plus admirablement construite : le Baron Ochs de Franz

Hawlata est parfait lui aussi. Ce Baron est encore relativement jeune, à la

force de l’âge et non comme on l’a vu trop souvent, un vieux barbon décati.

Non seulement il possède parfaitement la tessiture redoutable de l’odieux

personnage (notamment pour son registre grave), mais il campe un personnage

crédible sans jamais se laisser dépasser par toutes les caricatures qu’on a

pu voir sur scène. En effet, Ochs est trivial, méprisant, arrogant, pleutre

et grossier, mais il repose aussi sur la certitude que son rang social lui

confère parfaitement ses débordements. Il n’en sera que plus ridiculisé à

l’Acte III, quand le piège se refermera sur lui et que, marri, il devra

finalement se retirer.

On s’étonne de prime abord, au milieu

de cette distribution, d’avoir sollicité Jonas Kaufmann pour l’apparition du

ténor "italien", lui qui est allemand ! Bien sûr l’admirable artiste est

déjà outre-Rhin extrêmement populaire, mais on peut contester qu’il ait le

profil du rôle. Sa magnifique voix ne possède pas la couleur solaire, latine

et éclatante du "Rigo armato" de son unique apparition à l’Acte I, mais son

physique autant que son art du chant ne laisseront pas un instant la

maréchale indifférente ! On remarque d’emblée que Kaufmann hésite entre le

caractère "mélodiste chantant" (un certain trait de l’opéra allemand) et le

grand "air de bravoure" avec point d’orgue sur les aigus (de l’opéra

italien, Verdi en tête bien sûr) ; Strauss avait probablement ce dernier en

tête, pour l’apparition fugace mais haute en couleur du personnage. Mais

nous conviendrons que c’est un détail et nous admettrons volontiers que le

ténor italien soit ici allemand, et que l’idée scénique de faire de lui un

jeune premier séduisant en diable n’est pas repoussante.

Jane Henschel, impayable comme de coutume, ici en Annina grand siècle et le

remarquable Faninal de Franz Grundheber, complètent une distribution de

première classe.

La production ici filmée au Festspielhaus de Baden

Baden, est une reprise de l’originale de Salzbourg créée en 1995. Elle est

signée du regretté metteur en scène allemand Herbert Wernicke, décédé à 56

ans en 2002.

Somptueuse en décors épurés et hautement stylisés, en

miroirs - éléments majeurs qui reflètent impitoyablement la fluidité du

temps - elle assure autant une lecture précise, profonde qu’humoristique à

ses heures, de la comédie dramatique. Le jeu d’acteur y est remarquable et

soigné, Ochs en tête mais aussi chacun des protagonistes s’y révèle à la

fois crédible et théâtralement efficace. L’Autriche (les costumes) y est

bien présente, et on identifie fort bien le regard sarcastique et moqueur

porté sur l’aristocratie, ses mœurs et ses codes, qui entoure Marie-Thérèse

à Vienne. Les costumes - féminins notamment - sont somptueux et la

production filmée leur rend, comme au jeu de scène et à l’action, pleinement

justice. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|