|

|

|

|

|

|

|

|

Diapason, mai 2014 |

|

Emmanuel Dupuy |

|

|

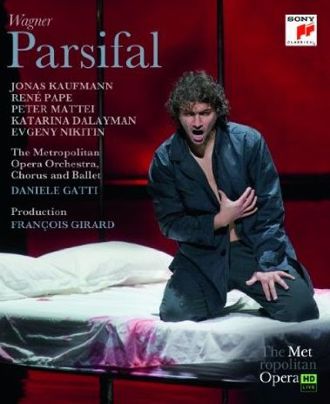

Jonaaaaaas !!!

|

|

Diapason d'or |

Mais

où s'arrêtera-t-il ? Dans le Faust de Gounod ou lors d'un

concert Wagner, Jonas Kaufmann apporte une fois encore la preuve

de son génie vocal. Et au Met, serti par un spectacle

visuellement parfait, il impose un des plus grands Parsifal...

de tous les temps. Mais

où s'arrêtera-t-il ? Dans le Faust de Gounod ou lors d'un

concert Wagner, Jonas Kaufmann apporte une fois encore la preuve

de son génie vocal. Et au Met, serti par un spectacle

visuellement parfait, il impose un des plus grands Parsifal...

de tous les temps.

Il arrive qu'un spectacle

soit transcendé par l'interprétation musicale. C'est le cas de

ce Parsifal que nous avions vu à Lyon avec une autre

distribution, un autre chef et un autre orchestre, et dont la

logique avant tout illustrative nous avait semblé quelque peu

réductrice, après la lecture si stimulante d'un Romeo

Castellucci (Monnaie de Bruxelles, DVD BelAir, cf n° 619).

Oui, mais voilà : pour la reprise new-yorkaise, on a réuni

un cast inespéré, et soudain, le beau livre d'images ouvert par

François Girard prend tout son sens — d'autant qu'il se révèle

des plus télégéniques, Girard n'étant pas pour rien cinéaste.

Superbe décor volcanique (signé Michael Levine), au milieu

duquel coule une source bienfaitrice à l'acte I, puis une

rivière de sang au II, ciels alla Véronèse, paysages cosmiques

au III, gestique millimétrée : tout concourt à la réalisation

d'un projet visuel parfaitement léché, qui rend au propos une

lisibilité sans ombre (ce n'est pas si fréquent), tout en

laissant la primauté au chant.

Et quel chant ! Le

Parsifal de Kaufmann s'inscrit d'ores et déjà dans l'Histoire

(la majuscule n'est pas de trop), incarnation idéale, tant

physique que musicale, soleil noir resplendissant d'une infinie

variété d'accents, de nuances et de phrasés à se damner. On a

beau remonter très loin dans la discographie, on n'a pas

souvenir d'avoir entendu un « Amfortas die Wunde » chanté et

vécu avec une telle plénitude. Rien que pour ces quelques

minutes d'extase : à genoux !

A genoux aussi devant

l'Amfortas de Mattei, lové dans le velours de son baryton

glorieux, identifié corps, voix et âme au personnage, faisant

vibrer, au tréfonds de lui-même, les mille cordes sensibles

d'une plainte à fendre le coeur. Là encore, c'est historique. Et

Pape n'est pas en reste, car s'il ne possède pas vraiment le

grave abyssal des plus grands Gurnemanz, il en a l'endurance, la

vaillance encore jeune, l'extrême précision des mots et cet art

inné des caresses compassionnelles. Nikitin crache le poison de

Klingsor avec toute la santé de son insolent baryton. Et

Dalayman, bien qu'elle ne distille pas les séductions venimeuses

qui font les plus inoubliables Kundry, met beaucoup d'ardeur à

expier ses fautes, soprano à la fois athlétique et blessé, comme

vaincue d'avance par les puissances mystiques qu'elle affronte.

La direction de Gatti est un peu à l'image du spectacle :

bien rodée, sans baisse de tension, claire. Ne cherchons pas

dans les lenteurs du I (et ses quelques approximations) les

abîmes métaphysiques qu'y ouvrait un Knappertsbusch. Le II file

avec davantage de prestance, plutôt dans la lignée d'un Boulez —

mais sans ses fulgurances, certes. C'est au III que cette

lecture atteint sa pleine mesure, souple, spontanée, passant en

un seul geste des atmosphères désolées à la plus vive lumière

rédemptrice. Et chaque pupitre du Met se couvre de gloire,

offrant tout un arc-en-ciel de grâces instrumentales tapies dans

la masse d'une matière somptueuse.

Ce n'est peut-être

pas, en DVD, le Parsifal qui vous fera le plus réfléchir (pour

cela recherchez sur le Net le film étrange de Syberberg, ou

tentez l'expérience Castellucci). Mais c'est sans conteste le

plus hédoniste, celui qui possède la plus haute somme de

qualités, apothéose du chant, de la musique, de l'image. Vous

avez dit art total ?

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|