|

|

|

|

|

|

|

| ClassiqueInfo-disque, 21

novembre 2008 |

| Pierre Brévignon |

|

|

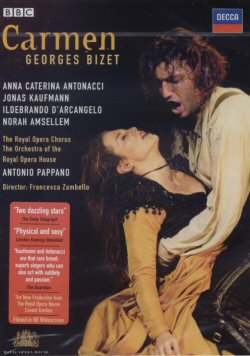

Carmen à Covent Garden : deux bêtes de scène au service

d’une vision malheureusement un peu trop sage…

|

| Ceux qui avaient assisté aux représentations

de Carmen à Covent Garden fin 2006 en parlaient avec des sanglots dans la

voix, et nous assuraient qu’avec ce duo Antonacci-Kaufmann le nouveau couple

glamour de la scène lyrique internationale était né – un titre jusqu’alors

trusté par les Alagna-Gheorgiu et autre Netrebko-Villazon. Decca vient nous

offrir, en cette veille de fêtes, l’occasion de juger sur pièces. |

|

Autant

ne pas en faire mystère : la rumeur flatteuse qui précède la sortie de ce

DVD n’est en rien usurpée, tant la qualité principale de cette Carmen

londonienne réside effectivement dans son couple vedette qui « crève la

scène » comme on dit des stars de cinéma qu’elles crèvent l’écran. Avec,

cette fois, une valeur ajoutée un brin perverse fondée sur la dissemblance

physique entre cette Carmen-ci et ce Don José-là. Car, indépendamment de

leurs qualités vocales, éclatantes dès leurs premiers échanges (mais surtout

éclatantes de naturel), c’est bien à travers leur opposition corporelle que

se joue l’affrontement subtil entre la pulpeuse maturité d’Anna Caterina

Antonacci et un Jonas Kaufmann dont la silhouette longiligne et les traits

juvéniles paraissent d’emblée ne pas faire le poids. Le jeu d’acteur réglé

par Francesca Zambello exploite au mieux ce contraste : Carmen arpente la

scène avec la nonchalance dévoreuse d’une prédatrice un peu lasse, habituée

à se jouer des hommes, circonscrivant un Don José encombré de son propre

corps, réduit le plus souvent au statisme ou à la posture assise – une

proie, déjà, broyée un peu plus à chaque acte jusqu’à abdiquer toute dignité

pour se transformer en un meurtrier pathétique. Autant

ne pas en faire mystère : la rumeur flatteuse qui précède la sortie de ce

DVD n’est en rien usurpée, tant la qualité principale de cette Carmen

londonienne réside effectivement dans son couple vedette qui « crève la

scène » comme on dit des stars de cinéma qu’elles crèvent l’écran. Avec,

cette fois, une valeur ajoutée un brin perverse fondée sur la dissemblance

physique entre cette Carmen-ci et ce Don José-là. Car, indépendamment de

leurs qualités vocales, éclatantes dès leurs premiers échanges (mais surtout

éclatantes de naturel), c’est bien à travers leur opposition corporelle que

se joue l’affrontement subtil entre la pulpeuse maturité d’Anna Caterina

Antonacci et un Jonas Kaufmann dont la silhouette longiligne et les traits

juvéniles paraissent d’emblée ne pas faire le poids. Le jeu d’acteur réglé

par Francesca Zambello exploite au mieux ce contraste : Carmen arpente la

scène avec la nonchalance dévoreuse d’une prédatrice un peu lasse, habituée

à se jouer des hommes, circonscrivant un Don José encombré de son propre

corps, réduit le plus souvent au statisme ou à la posture assise – une

proie, déjà, broyée un peu plus à chaque acte jusqu’à abdiquer toute dignité

pour se transformer en un meurtrier pathétique.

Un bonheur n’arrivant jamais seul, ces deux tempéraments d’acteurs – à

tendance parfois outrancière chez Kaufmann, que quelques gros plans

importuns viennent surprendre en flagrant délit de mimique expressionniste

sursignifiante - s’incarnent aussi dans une vocalità enthousiasmante.

Rarement on aura à ce point assisté à la fusion du drame dans le chant, de

sorte que le flux de paroles des séquences dialoguées vers les séquences

lyriques semble s’inscrire dans la même continuité théâtrale – le tout dans

un français à la prononciation irréprochable, sans jamais forcer

l’articulation. La voix rauque d’Antonacci laisse entrevoir ce qu’il faut de

failles pour donner de la densité à son personnage, mais la splendeur

absolue reste la performance vocale de Kaufmann. Chacune de ses

interventions est l’occasion de déployer une palette de nuances maîtrisée à

la perfection, osant des pianissimi d’une texture presque chambriste, avec

une apparence de simplicité qui laisse admiratif. Les réussites les plus

marquantes à cet égard sont sans doute son magnifique duo avec Micaëla à

l’Acte I (le long silence qui accueille la fin de l’air en dit long sur

l’intensité de ce moment) et l’Air de la Fleur de l’Acte II, où Kaufmann dit

son émotion avec une sensibilité de grand chanteur de récital. À l’autre

extrémité du spectre, la voix du ténor se mue en cri dans le Finale, d’une

sauvagerie et d’une nudité portées à l’incandescence par la baguette

inspirée de Pappano – et tant pis s’il a fallu attendre ce dernier acte pour

entendre s’emballer le jusqu’alors trop sage orchestre de Covent Garden.

Ajoutons que le reste de la distribution mérite également tous les éloges,

avec un Ildebrando D’Arcangelo superbe d’arrogance vocale mais capable,

aussi, de laisser percer une humanité dont ce personnage est d’habitude peu

coutumier, une Norah Amsellem qui émeut sans minauder et un couple

Remendado/Dancaïre que le talent de Jean-Paul Fouchécourt et Jean-Sébastien

Bou suffit à faire exister en deux répliques. Nos seules réserves porteront

sur la captation proposée par Jonathan Haswell. Dans cette œuvre où les

scènes de groupe abondent, le réalisateur s’ingénie à morceler des gestes

qu’on aurait aimé saisir dans un contexte plus large. Tout l’Acte I en

souffre, plongé dans une semi-pénombre censément menaçante (le Fatum est, il

est vrai, proclamé dès l’Ouverture par une pantomime assez maladroite

montrant Don José aux mains de son geôlier), mais qui plombe surtout les

mouvements de foule et les saynètes qui s’y déroulent. Même problème avec la

Chanson Bohème qui ouvre l’Acte II (la chorégraphie orgiaque d’Arthur Pita

méritait pourtant qu’on s’y attarde) ou l’air des Cartes de l’Acte III, que

la caméra semble avoir du mal à suivre. Par chance, la réalisation parvient

à rendre justice au splendide décor du campement des contrebandiers, tout en

feu et poussière, et à l’espace quasi abstrait de l’Acte IV, qui inscrit le

Finale dans les arènes claustrophobes d’un Francis Bacon où, sol y sombre,

se célèbrent les noces de l’amour et de la mort. Cet été à Zurich, dans une

mise en scène aux options radicalement opposées à celles de Francesca

Zambello, Jonas Kaufmann endossait à nouveau les habits de Don José et

s’imposait avec brio. On est désormais curieux de découvrir, au printemps

2009, Anna Caterina Antonacci dans une Carmen emmenée par John Eliot

Gardiner et l’Orchestre révolutionnaire et romantique sous les ors de

l’Opéra-Comique. Rendez-vous est pris ! |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|