|

|

|

|

|

|

|

|

Anaclase |

|

par laurent bergnach |

|

|

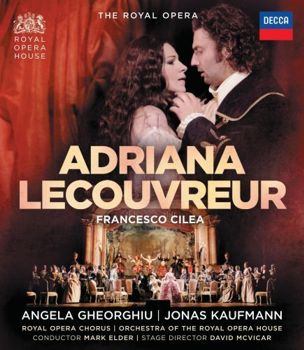

Adriana Lecouvreur | Adrienne Lecouvreur

|

|

|

Dans

une Italie qui cherche un successeur à Verdi comme symbole de l’identité

musicale, porté par la rivalité qui oppose son éditeur Sonzogno à Ricordi,

Francesco Cilea (1866-1950) apparaît comme un favori au sein de la giovane

scuola, cette nouvelle génération qui regroupe les talents variés de

Catalani (né en 1854), Leoncavallo (1857), Puccini (1858), Franchetti (1860)

ou encore Mascagni (1863). Chacun le sait aujourd’hui : même si l’on compare

l’échec de la première version de Madama Butterfly à la Scala de Milan,

début 1904, au succès que fut la création d’Adriana Lecouvreur à la

Cannobiana de cette même ville, le 6 novembre 1902, celui qui s’empare du

trône laissé vacant depuis Falstaff (1893) n’est pas celui qu’on attendait… Dans

une Italie qui cherche un successeur à Verdi comme symbole de l’identité

musicale, porté par la rivalité qui oppose son éditeur Sonzogno à Ricordi,

Francesco Cilea (1866-1950) apparaît comme un favori au sein de la giovane

scuola, cette nouvelle génération qui regroupe les talents variés de

Catalani (né en 1854), Leoncavallo (1857), Puccini (1858), Franchetti (1860)

ou encore Mascagni (1863). Chacun le sait aujourd’hui : même si l’on compare

l’échec de la première version de Madama Butterfly à la Scala de Milan,

début 1904, au succès que fut la création d’Adriana Lecouvreur à la

Cannobiana de cette même ville, le 6 novembre 1902, celui qui s’empare du

trône laissé vacant depuis Falstaff (1893) n’est pas celui qu’on attendait…

Pour romancer la véritable liaison de l’actrice de la Comédie-France

(1692-1730) et du comte Maurice de Saxe (1696-1750), l’auteur de L’Arlesiana

(1897) use d’un livret d’Arturo Colautti inspiré d’une pièce de Scribe et

Legouvé et d’un lyrisme romantique hérité du XIXe siècle. Comme l’écrit John

Snelson dans la brochure d’accompagnement : « C’est une histoire réalisée en

termes théâtraux, où des accessoires comme des lettres prennent une

signification dans la vie réelle, où les identités sont cachées ou

délibérément embrouillées. C’est un monde où les coïncidences, les bonds de

l’imagination et les réactions extrêmes sont des qualités non seulement

acceptables, mais déterminantes au service d’une vérité différente,

émotionnelle. Il confronte le public à une vision du théâtre lui-même ».

Malheureusement, l’ouvrage n’a plus vraiment les faveurs des

programmations. À Londres, par exemple, où la production de la Royal Opera

House nous emmène en cet hiver 2010 (22 novembre et 4 décembre), il n’avait

pas été vu depuis 1906 ! Drôle, émouvante autant qu’attachée à entretenir le

suspense de cette histoire d’amour, de jalousie et de mort, la vision de

David McVicar favorise une renaissance tout en finesse. Les décors de

Charles Edwards, attachés à la vérité historique sans étouffer les

protagonistes, contribuent amplement à cette réflexion sur artifice et

réalité – laquelle est filmée avec soin et variété, et assortie d’un bonus

d’une vingtaine de minutes.

À la création, la présence d’Enrico

Caruso et d’Angelica Pandolfini avait contribué à l’engouement du public.

Aujourd’hui dans le rôle-titre, Angela Gheorghiu souffle le chaud et le

froid. La dolcissima efigie, son air initial, est un modèle de malhonnêteté

pour lequel le soprano s’économise et déclenche les applaudissements avec

d’ultimes notes racoleuses. Le chant est tout d’abord maniéré et

précautionneux pour gagner en onctuosité. En revanche, le jeu continue

d’être décevant – extériorité, bouderie, minauderie –, sauf pour le

monologue de Phèdre où l’artiste se montre une tragédienne expressive

inattendue. Nulle mauvaise surprise avec Jonas Kaufmann (Maurizio),

ténor vaillant qui offre une gamme plus large que ses seuls aigus, avec un

chant nuancé et un timbre chaud.

Le reste de la distribution

vocale est efficace, avec en tête Olga Borodina, offrant ampleur, plénitude

et générosité à la Princesse de Bouillon, et Alessandro Corbelli

(Michonnet), crédible à plus d’un titre. Si Maurizio Muraro (Prince de

Bouillon) est flanqué du décevant Bonaventura Bottone (Abbé de Chazeuil à

côté de ses notes), Iain Paton (Poisson), David Soar (Quinault), Janis Kelly

(Mlle Jouvenot) et Sarah Castle (Mlle Dangeville) forment un ensemble

homogène et attachant. Enfin, à la tête de l’orchestre maison, Mark Elder se

montre alerte (Ouverture) ou, au contraire, d’une tendresse extrême (prélude

de l’Acte IV) ; il fait sonner au mieux alliages pucciniens et wagnérismes,

et sublime la musique dans la pastorale bouffe de l’Acte III (Le jugement de

Paris), chorégraphiée par Andrew George.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|